2015年10月2日上映的電影「絕地救援」,內容精彩已無須筆者在此多言。本文將在不透露劇情的前提下,讓大家了解劇情相關科學知識。讓大家在享受電影帶來感官上的刺激之外,可以再對劇中太空任務所代表的科學意義有多一點的了解。

(圖片來源: 電影網站)

1. 人造衛星一定要一直繞、一直繞...

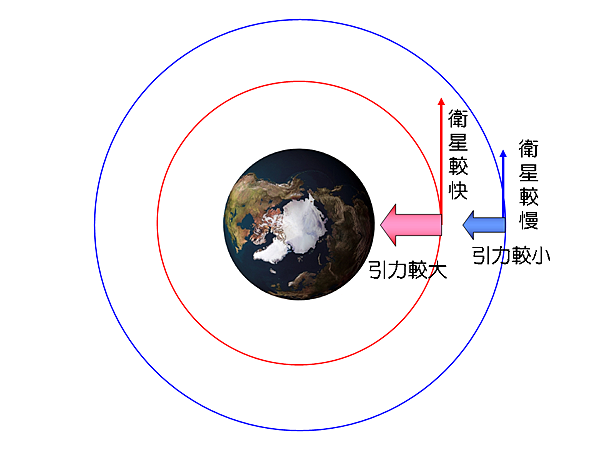

人造衛星想要長時間在太空中對地球進行觀測,就一定要不停的繞著地球轉才行。地球有地心引力,所以地球附近的物體都會被地心引力吸引,往地心的方向被拉過去。既然如此,想要保持在地球上空一定的高度,就必須要配合人造衛星「往前衝」的速度。人造衛星往前衝,地心引力把衛星往下拉的力量剛好讓衛星轉彎,這個轉彎的弧度剛好不大不小,畫出了一個圓心就在與地球球心的一個圓。基本上越接近地面的人造衛星,繞行的速度(嚴格來講應該是速率)要越快才不會掉下來。如果用國中所學到的圓周運動來講,我們可以說「地球的地心引力,提供了人造衛星繞地球做圓周運動時,所需要的向心加速度」。所以人造衛星不可能靜止在天上。就算是同步衛星,也只是繞一周的時間與地球繞一周的時間相同,讓地球上的人感覺它沒在動而已。

2. 人造衛星不能叫它來,它就來

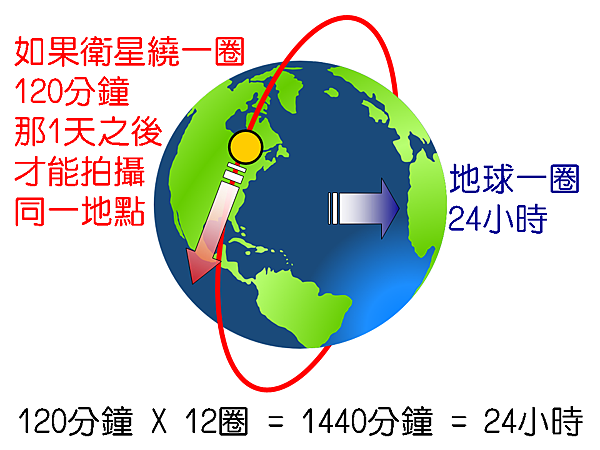

想像電影中常常出現的橋段,主角在紐約追一個重要的人物,人們都可以利用天上的衛星來監視這個重件。問題是,「某個重要事情發生紐約的那個瞬間,人造衛星就一定會剛剛好在紐約的天上嗎?」前段已經說明了人造衛星需要一直做圓周運動的原因,但不要忘了,地球本身也會自轉。就像下圖中,人造衛星在紅線所代表的軌道上繞行,每繞一圈120分鐘,此刻剛好在紐約的上空。120分鐘後人造衛星還是會回到圖中紅線上的同一個位置,但是地球已經轉了30度,紐約也往東邊移了30度了(地球24小時,也就是1440分鐘會轉一圈360度;120分鐘就會轉30度)。以下圖的例子來說,人造衛星若要再次從紐約的上空來監視事件的話,則需要花24小時在紅線上繞12圈,這時地球也剛好花了24小時轉了一圈回到原地,才能再對同一地點進行觀測。也就是說,你想要在某個事件發生時,剛好有衛星在天上可以協助你進行任務,可能要非常的天時地利人合才有辦法。想要對火星上的基地拍照,當然也就不能任何時間想拍就拍。

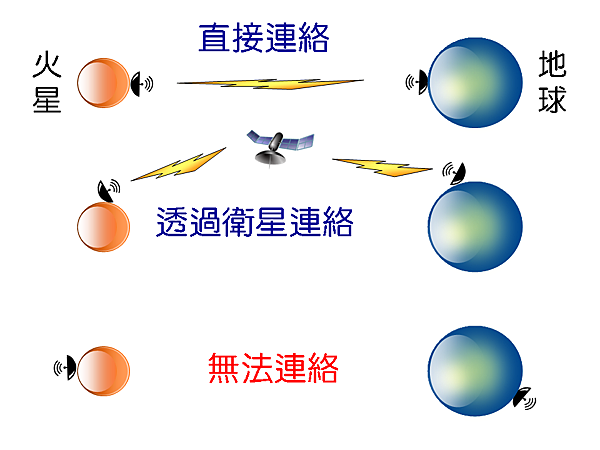

3.不是想通訊,就隨時可以通訊

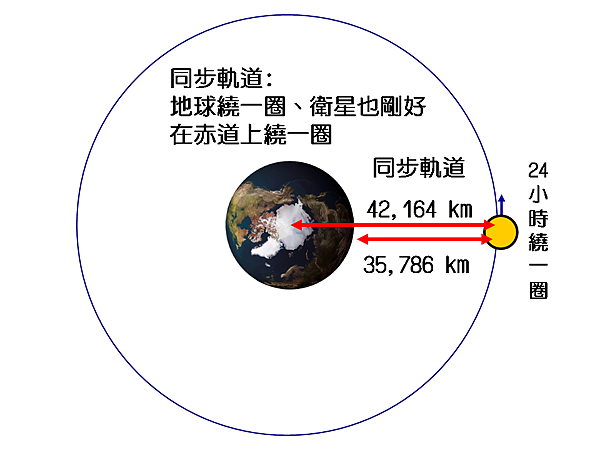

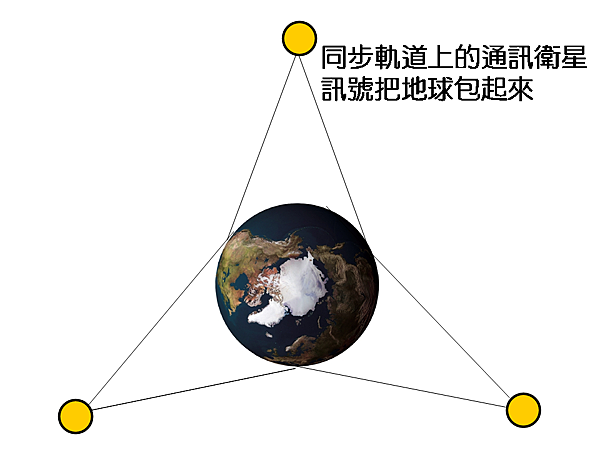

電影中常常出現「用衛星來通訊」這個橋段,當然這件事情如果是只限定在地球上的話,從物理的角度來看是沒有錯的。我們行動電話所使用的通訊是透過無線電,基本上無線電只能夠直線前進,高山與大樓都會阻隔無線電訊號,所以地面上需要設立很多無線電基地台。就算沒有高山或大樓,地球本身也是球型,地球表面上就不可能有一條直線(不是弧線)把台灣與美國直接連起來。所以就需要把訊號發射到天上的衛星,再從天上的衛星把訊號再傳到地球的另一邊。這種衛星就是通訊衛星,通常在地球的同步軌道上,同步衛星在地球赤道面上繞一圈24小時,與地球自轉時間相同,所以從地面上來看,相對於地球上是靜止在同一位置。只要是同步衛星的訊號範圍內,就可以在任何一個時間做通訊。

本片的場景包函了火星與地球,理論上火星與地球可以經由地面上的天線站,經由無線電訊號的傳送直接聯絡、也可以讓地面上的天線站透過火星與地球中間的衛星傳遞無線電訊號來聯絡。無線電訊號基本上是走直線的,因為火星與地球都會自轉,地面天線站隨著火星與地球的自轉,轉到無法讓無線電順利的傳送時,火星和地球就無法聯絡了。

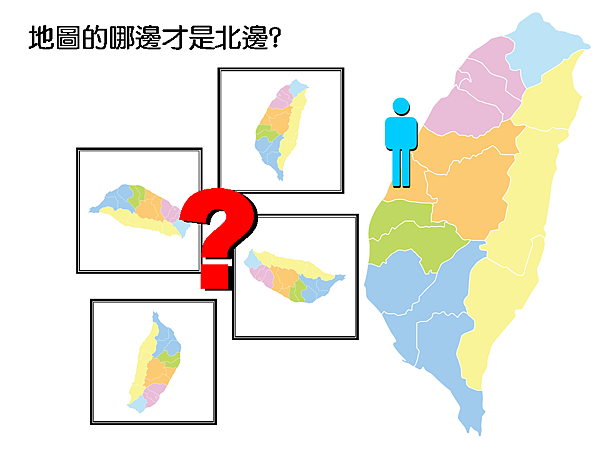

4.不想迷路,不是只要定位就好了

以導航這件事來講,或許太空人身上會有火星的地圖,但最大的問題是不知道自己在地圖上的什麼地方,同時也不知道自己面對哪一個方向。以我們在地球上使用手機導航來講,手機內先建立了地圖,包含了街道資訊。街道上的每一個位置都有它的座標,也就是經度與緯度。也就是說,只要知道了經緯度資訊,就可以知道自己的位置是在哪一條街道上。GPS衛星所發射出的訊號就可以讓手機,或是車用的導航機知道自己的位置。這個動作叫做「定位」。很多手機為了讓定位做得更精準,會將手機可以接收的通訊基地台的位置也列入計算。但是要做到導航這個功能,只有知道位置還不太夠,還需要知道方向。也就是說,雖然我們從衛星訊號知道自己在台北車站,也從地圖上知道台北市政府在台北車站的東方,但如果沒辦法知道哪個方向是東方的話,還是沒有辦法從台北市政府走到台北車站。

火星上也沒有像地球這樣的磁場分佈,所以也沒辦法用指南針來分辦方向。在火星上除了觀察天上的星象之外,如果想要利用儀器來分辦方向的話,就只有利用人類在火星上建造的無線電基地台,來了解自己的方向了。

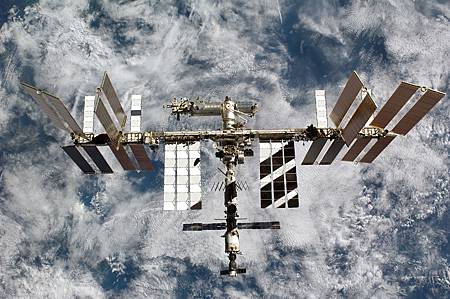

5. 如果有宇宙戰艦,那它沒辦法從地面上起升空

在真實的世界中,為了完成更困難、更複雜的太空任務,人類需要能夠載更大、更多、更重酬載(payload,註)的太空船。很多電影與電視影集中,也常常會有大型的太空船出現。這些大型太空船在太空中航行或許沒有問題,但是要從地面上升空起飛到太空中,那可能就有困難了。我們看到外型大大長長的火箭,其實大部份都是燃料與引擊,真正可以有來載送酬載的部份只有最上面的酬載艙而已。也就是說,那麼大一個火箭,真的能裝東西的地方其實很小。太空梭的外燃料糟與火箭同樣也是占了太空梭很大一部份。而這些大部份的燃料,也都是在從地面上升空時消耗掉。到了太空中,太空船就可以利用本身的慣性、以及其他星球的引力來前進。仔細再想想看,燃料本身也有重量,也就是說,為了讓一個很大的太空船從地面升空需要很多的燃料,而為了載送這些具有重量的燃料,又需要更多的燃料。所以,如果要建造很大很大的太空船,在人類找出更有效率的燃料之前,只能把大太空船的組件「一個一個」的由火箭或是太空梭載送到太空中,然後再太空中「組合」起來。現在在地球上空大約400公里處的「國際太空站」(International Space Station, ISS),它的寬約72.8 公尺、長約108.5公尺、高約20公尺,總重量約45萬公斤,就是分成許多部份,慢慢送到地球軌道上再組合起來的。

(圖片來源: NASA網站)

payload,酬載:用筆者最喜歡的白話來解釋酬載這兩個字,可以把它說「用來執行主要任務的那個東西」。如果一個人造衛星的任務是拍照,那照相機就是它的酬載(像是我國的福爾摩沙衛星二號);如果一個人造衛星的任務是觀測氣象,那觀測氣象的儀器就是它的酬載(像是我國的福爾摩沙衛星三號)。大部份的車子都有輪子、引擊、方向盤,但裝上了醫療器材這樣的酬載就變成了救護車、裝上了消防器材這樣的酬載就變成了消防車、裝上了大垃圾箱這樣的酬載就變成了垃圾車。火箭的任務就是把東西送上太空,所以被載送的東西,就是火箭的酬載。有時候酬載也會有一個以上。

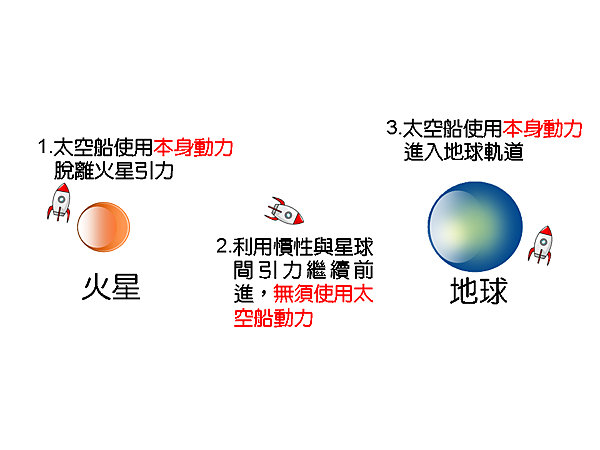

6. 往來於星球間的太空船,沒有辦法說回頭,就回頭

大家印象中的太空船都是"噴火"在前進,但事實上因為太空中沒有阻力,所以在長距離的太空旅行時,中間會有很大的一段旅程是不需要燃料,只需要靠太空船本身的慣性,也就是太空船本身的初速度,以及其他星球的引力牽引,就可以繼續前進了。換句話講,在決定了太空船旅程之後,所需要的燃料通常也是為了這趟旅程所需要而準備。如前面所說,燃料本身也有重量,所以燃料未必是帶越多越好。從火星回到地球的路程中,只有到達地球時調整恣態進入地球需要燃料。如果臨時在一半想要把太空船掉頭回火星,那所以做的動作是

1.剎車(需要燃料)

2.把太空船掉頭(需要燃料)

3.重新往火星加速(需要燃料)

4.到達火星時調整恣態進入火星軌道(需要燃料)

再重新開始回到地球的程序又需要一堆燃料

太空旅程中一些多餘的動作,如果不是在任務初期就做好規劃,實在是很難說做就做。

以上6點,希望能幫大家解決在看電影時,看到一半覺得「他們為什麼不直接就...」的疑問。讓大家都能在看電影的同時,也能學習到太空知識喔!

沒有留言:

張貼留言